金沢:景観によるまちづくり 2

| 前田家、利家以下三代によって城下町が形成されました。現在の金沢市のもとです。 当時金沢は、江戸、大坂、京都に次ぐ第4の都市だったようです。100万石の城下町ですから、そんなものでしょうか。 |

| 金沢市は、1968年4月、日本で最初に景観条例を制定しました。 |

| 1989年の新景観条例に引き続き、「こまちなみ保存」「屋外広告物」「用水保全」 「斜面緑地保全」「寺社風景保全」条例を、次々に制定しています。 このうち、「用水保全」条例に関係するのが「鞍月用水」の開渠化です。用水路が暗渠化され(閉ざされ)、ほとんどが駐車場化していたようです。 88か所の暗渠が49の橋(幅は2mまたは4m)に替わり、以前の用水景観を取り戻したとのことです。 |

| 引き続き、市内で最も古い「大野庄用水」の整備を実施したようで、観光客にも綺麗な景観を与えてくれているようです。 |

| 教科書にも載っている「用水のある街なみの整備」(鞍月用水)の写真を撮りたかったわけです。 |

鞍月用水

| 高岡町パーキングに車を停めたあと、目印になる中央小学校に向かいました。幸いなことに、パーキングのすぐ近くでした。 この案内板は、そのすぐそばにあります。 |

| 左に、中央小学校が見えます。水の流れが速い分、川の水がとても綺麗です。 |

| 反対方向を撮ってみました。つまり、南側で、こちらが上流にあたります。 |

| 武家屋敷界隈を見物した帰りに、鞍月用水沿いに、元の中央小学校へ向かいました。 そこに、お店が集まっていました。「せせらぎ通り商店街」の一角のようです。 |

大野庄用水

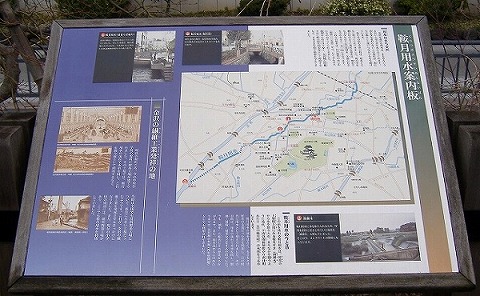

| この案内板(地図)は、とても役に立ちました。 鞍月用水から大野庄用水へ向かい、再び鞍月用水へと、左回りでぐるりと一周したわけです。 |

| いよいよ、大野庄用水です。武家屋敷跡はこの用水に沿っています。 武家屋敷跡野村家につながる橋に「大野庄用水」の表示があります。 |

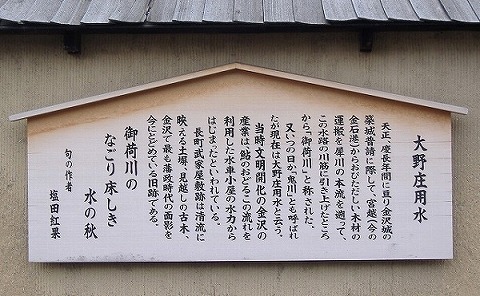

| 武家屋敷跡野村家のすぐ横にあるお菓子屋さんの壁に、案内板があります。 |

| その案内板です。最も古い用水である「大野庄用水」の説明です。 |

NEXT