2011年6月13日(月)

| 阿蘇五岳と外輪山がよく見えるポイントへやってきた。上の地図中の「現在地」である。 見事に裏切られた。「大観峰」は濃い霧の中にあり、周りは何も見えず。 しかし、展望台(所)までは足を運んだ次第である。その距離がレストハウスから500mということだ。 |

| 近いところでも、こんな風に霞んでいる。 |

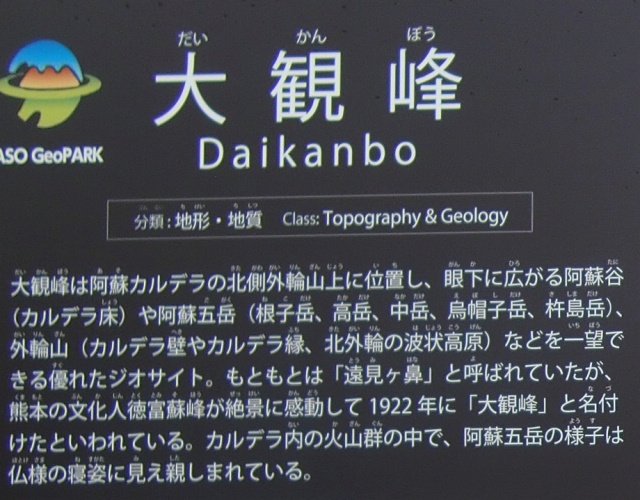

| 説明しなくて済むわけで、案内をご覧あれ。 |

|

晴れておれば、こんな風に見えるはず‥の写真(看板)がレストハウスのすぐ傍にあった。

きっと、阿蘇五岳が見えないとき用に違いない。

一番高いところは高岳で、その高さが1592mということはずいぶん前に教わって、ずっとそのまま暗記している。 噴火しているのは中岳で、その高さは1506m。これは、とりあえず(そのときに)覚えておいた。 ただし、ガイドさんの案内も、質問もなかったので、宝の持ち腐れで終わりそうである。 熊本県は「肥後の国」なので、「ひ1」「ご5」の「く9」「に2」と覚えると、一生忘れないはず。 もちろん、何の値打ちもないという無粋な方もいるだろうな? |

|

くまもと自然保養林「菊池渓谷」ガイドのパンフには次のように書いてある。

森には人を元気にしてくれる力があります。それは、森の木々などから発散される芳香物質「フィトンチッド」の働きによるものです。 フィトンチッドは、臭覚神経から脳に作用し、自律神経のバランスを調整することでストレスを軽減させ、免疫力を高めて病気を予防してくれます。 四季折々、それぞれ異なった表情を見せてくれる菊池渓谷。季節の移り変わりを楽しみながら、それぞれの体力に合った「森林浴」「飛沫浴」を楽しみましょう。 「飛沫浴」なる言葉は初めて知ったものである。昨日は大雨警報のため、渓谷の見物は中止だったと聞いた。 われわれは幸運だったが、途中までしか行けなかったのは仕方ないかな? |

| 橋を渡り、川沿いの遊歩道を歩くが、「黎明の滝」まで行って引き返すことになる。 |

| 「黎明の滝」の流れは圧倒的だった。 |

| 橋の上から撮った「掛幕の滝」の全貌はどこからも見えない。 |

| 水前寺公園の池の周りの道は「東海道五十三次」を模したものといわれるが、 初めの石橋(日本橋)以外はとてもわかりにくいし、それをたどることも得策ではない。 富士山だけはわかるけれどね。 |

| 細川藤高公と細川忠利公の像が建っている。忠興がいないのは何故か、疑問である。 |

| 熊本港からフェリーは島原港へ向かう。以前、三角港から島原港へ向かったのは約40年前のことである。 |

| 工事用の大きなクレーンを抱えた船である。 |

| 普通の漁船もカッコいい。 |

|

島原の港が近づいた。普賢岳は前の山(眉山?)に隠れて見えない。

なお、普賢岳は雲仙岳の主峰で、標高1359mである。 狭義では国見岳1347m、妙見岳1333m の二峰を含めて、雲仙岳(三峰)という。 平成2年11月17日、198年ぶりに噴火して 平成新山1483m が誕生した。 |

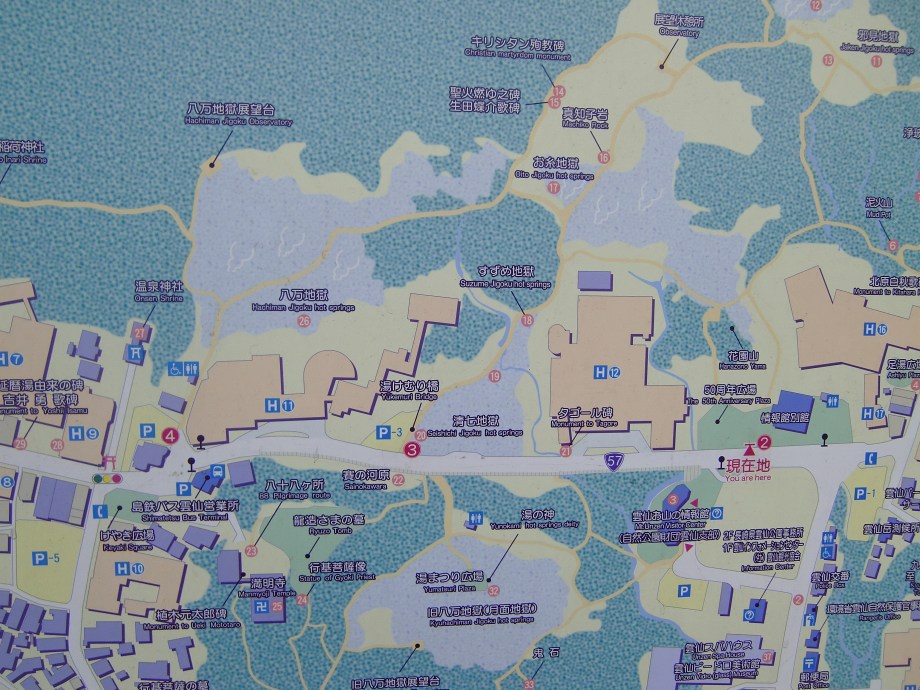

| 雲仙へやってきた。地獄に囲まれた「H12」がわれわれの泊まった九州ホテルである。 約40年前の話だが、この町で、持っていたはがきを買ってもらい、食パンをかじったことを未だに覚えている。 |

| 温泉神社横から地獄めぐりを行う。「八万地獄」に違いない。硫黄の臭いが結構強かった。 お糸地獄から、グループ(2号車)と分かれて、大叫喚地獄まで行くことになった。 |

|

地獄の向こうに見えるホテルが、われわれの宿泊した、由緒ある「九州ホテル」である。

九州ホテルは1917年(大正6年)に開業した。 当時は、洋式ホテルで上海、香港から訪れるイギリス人、ロシア人がほとんどで、それも夏場だけの営業だったという。 その後、日本の海軍による接収のあと、戦後にはアメリカ軍も接収して利用したようである。 高度成長を迎える頃に(日本人客を増やすため)和室の旅館へ改装する工事が始まり、1974年に工事が終わったようである。 最大の危機は1991(平成3)年にあった普賢岳の噴火だった。 実際に火砕流が被害をもたらしたのは、島原市側で雲仙温泉の反対側だったが、 雲仙が危ないという風評もあり、お客が一人も来ない日があったという。ようやく、立ち直ることができたようである。 |

| ホテルも立派だったが、夕食も、温かいものが順に出てきて、大満足であった。 ただし、地獄に立ち上る煙を見ながら(まことにクラシカルな)「百年ダイニング」で戴く朝食は どちらかというと和風で、 食べたいものが少なくて不満だった‥。 |

BACK NEXT