〜沖縄心に風が吹くまち〜

2011年9月30日

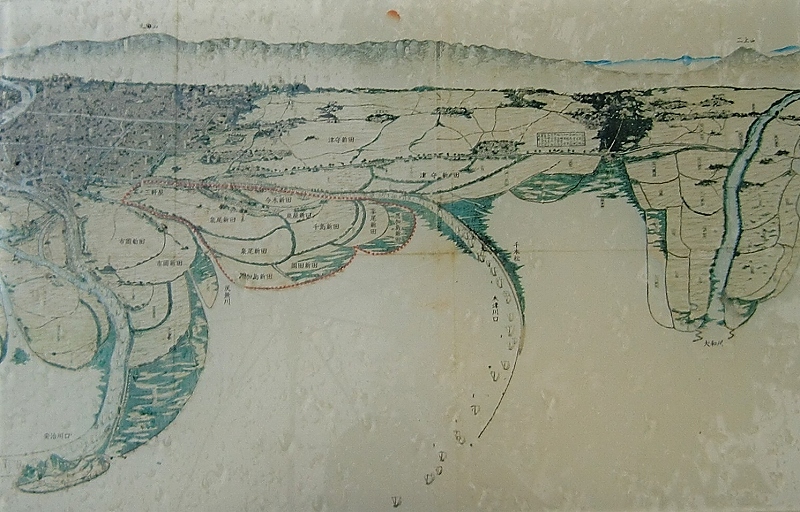

「大正区コミュニティ協会20周年記念・江戸時代の大正区の風景」の一部 (「大正区役所前」広場)

| 江戸時代の大坂は、南の木津川、北の安治川を湊として利用した。

北前船を中心とする諸国廻船は、木津川筋を往来する一方、菱垣廻船などは、安治川筋を利用した。(「大坂湊一覧」より)

三軒家の南に泉尾新田・今木新田・千島新田・平尾新田・恩加島新田などが誕生している様子がわかる。 木津川口の「千本松」は浪花百景に数えられている。 |

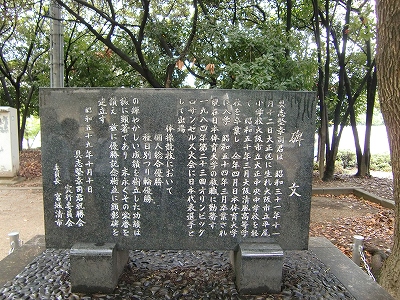

具志堅幸司は大正区出身のオリンピック・ロサンゼルス大会体操競技金メダリストで、顕彰碑は沖縄出身者によって建立されました。

沖縄では皇民化教育が進むと、生活風俗をヤマト風に改めようとする動きが激しくなり、名前も日本式に変えるようになりました。

「朝鮮人・琉球人お断り」という張り紙が出されて、仕事に就けず、アパートにも入れなかったウチナンチュが、何とか生き延びるための

手段だったといえます。

具志堅幸司は大正区出身のオリンピック・ロサンゼルス大会体操競技金メダリストで、顕彰碑は沖縄出身者によって建立されました。

沖縄では皇民化教育が進むと、生活風俗をヤマト風に改めようとする動きが激しくなり、名前も日本式に変えるようになりました。

「朝鮮人・琉球人お断り」という張り紙が出されて、仕事に就けず、アパートにも入れなかったウチナンチュが、何とか生き延びるための

手段だったといえます。

銅像ではなくて、優勝記念樹&顕彰碑だったところが、まことに謙虚だと思いました。 近頃、男子体操が復活の気配であることが嬉しいですね。 |

出稼ぎでやってきた多くのウチナンチュは、なかなか故郷・沖縄に帰ることができませんでした。「帰りたくても帰れない」と沖縄への想いは

募り、多くの歌が大阪で生まれます。太平マルフクレコードを作った譜久原朝喜はその代表的人物のひとりで、沖縄を音にしてウチナンチュの

心に届けました。1世紀が過ぎ、大阪は第2の故郷となりました。生きている間に混ざることはなかった思いも、いま長い年月を経て、静かに

土の中で混じり合っていきます。毎年夏になると10本のでいごの花が片隅で歌うように咲き始めます。

出稼ぎでやってきた多くのウチナンチュは、なかなか故郷・沖縄に帰ることができませんでした。「帰りたくても帰れない」と沖縄への想いは

募り、多くの歌が大阪で生まれます。太平マルフクレコードを作った譜久原朝喜はその代表的人物のひとりで、沖縄を音にしてウチナンチュの

心に届けました。1世紀が過ぎ、大阪は第2の故郷となりました。生きている間に混ざることはなかった思いも、いま長い年月を経て、静かに

土の中で混じり合っていきます。毎年夏になると10本のでいごの花が片隅で歌うように咲き始めます。

|

地下鉄工事の残土など約170万立方メートル(ダンプカー50万台)の土砂で造られた昭和山(標高33メートル)への登り口です。

ソテツが大きな実をつけていました。

地下鉄工事の残土など約170万立方メートル(ダンプカー50万台)の土砂で造られた昭和山(標高33メートル)への登り口です。

ソテツが大きな実をつけていました。第一次世界大戦後、日本は深刻な不況に陥りました。沖縄でも砂糖価格が暴落して大打撃を受け、毒を含むソテツの実や幹を食べて上をしのぐ有様でした。 生きる術を求めて多くのウチナンチュが阪神間の製紙・紡績などの工場労働者となり、生活を切り詰めて沖縄に送金を続けました。今でも 古老たちは昭和山のソテツを見ると、複雑な想いを抱くそうですが、それでも心が沖縄に帰っていくといいます。 説明しているのは、案内人の金城さん。 |

落合上渡船場へは、堤防を越えるために階段を上り、また降りていきます。

落合上渡船場へは、堤防を越えるために階段を上り、また降りていきます。大阪市内には8か所の渡船場があり、そのうちの7か所が大正区にあります。渡し船は江戸時代から始まっていますが、いまも大切な役割を 果たしています。大正区の渡船場はその他に千歳・甚兵衛・船町・千本松・木津川とあります。 |

手前が落合上渡船場(大正区側)、木津川を挟んだ向かいは西成区です。

手前が落合上渡船場(大正区側)、木津川を挟んだ向かいは西成区です。雨さえなければ西成区側に上陸して堤防沿いに歩き、 落合下渡船場に戻ってくるのですが、この日は中止になりました。短い川幅を往復しただけで終わってしまったのが、とても残念です。 ちなみに西成高校のあたりに大阪紡績の大きな工場があったようです。 大阪紡績の三軒家工場はのちに軍需工場となり、戦災で焼け落ちてしまったとのことです。 |

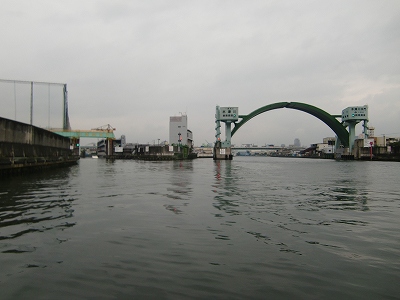

落合上渡船場から上流を眺めると、アーチ型の「木津川水門」が見えます。その隣には三軒家の水門もあります。

落合上渡船場から上流を眺めると、アーチ型の「木津川水門」が見えます。その隣には三軒家の水門もあります。

高潮対策として造られた巨大な水門ですが、「手前(下流側)はどうなるんだろう?」と案内人がぼやいていたような。。 結構高い堤防で守られているような気もしますが、実際に役に立つかどうかは信憑性に乏しいと思います。 3.11 東日本の津波被害を見る限り、大阪市の津波・高潮対策の見直しは当然必要でしょう。 |

小林3丁目にあり、沖縄関係の書籍やCDなど約7,000点を所蔵しています。おきなわぶらり散歩マップを作成し、10年ほど前から

大正区沖縄フィールドワークを実施しています。沖縄とヤマトが交差して行きかう、時間を越えた「港」です。

小林3丁目にあり、沖縄関係の書籍やCDなど約7,000点を所蔵しています。おきなわぶらり散歩マップを作成し、10年ほど前から

大正区沖縄フィールドワークを実施しています。沖縄とヤマトが交差して行きかう、時間を越えた「港」です。

この場所で、三線を引きながら沖縄の歌を歌ってくれたのは若いお嬢さんでした。 ここのお店で「ピーナッツ黒糖」を購入し、傘を差したままの食べ歩きを楽しみました。(わたしだけです) |

沖縄物産店が見られる商店街として有名な「平尾商店街」です。店先には沖縄の伝説の獣シーサーがいたり、精肉店には沖縄料理に

欠かせない豚の「てぃぴち」(足)「中身」(内臓)などが当然のように置かれています。沖縄物産店以外にも、沖縄関連の商品が

見受けられて、地域住民の生活と沖縄文化が密着しているのがよくわかります。

沖縄物産店が見られる商店街として有名な「平尾商店街」です。店先には沖縄の伝説の獣シーサーがいたり、精肉店には沖縄料理に

欠かせない豚の「てぃぴち」(足)「中身」(内臓)などが当然のように置かれています。沖縄物産店以外にも、沖縄関連の商品が

見受けられて、地域住民の生活と沖縄文化が密着しているのがよくわかります。

ただ残念なのは、シャッターが降りてしまったお店が目立つことでした。 |