〜土居川、ザビエル公園から鉄砲鍛冶屋敷まで〜

2011年11月4日(金)

|

暑い晩秋。堺26.8℃なり。

家を出た途端、暑さを感じて、秋用のウィンド・トレーナーを脱ぎ捨てた。

眼鏡と携帯電話を忘れていたので、自宅まで引き返したわけである。

今日は待ちに待った堺の古い町を歩くイベントであった。なんと参加者が7名という少人数だったことにびっくりだが、

その分、小回りが利くような気がして万々歳である。ところがまったく残念なことに、カメラが上手く写らず、写真中心の

いつもの報告ができそうにない。あはは‥無様な報告しかできないが、思いつくままに書いてみようと考えた次第である。

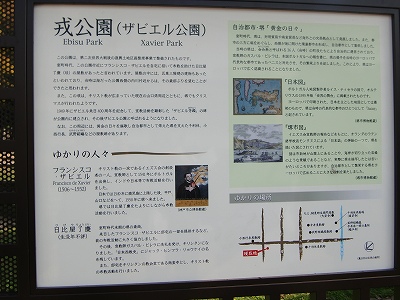

南海本線「堺」駅を出て東に向かうと、内川・土居川にぶつかった。戦国の頃の環濠は豊臣秀吉によって埋められたとのこと。 (堺が焦土と化した)大坂夏の陣のあと、徳川幕府によって都市復興と環濠の復活が行なわれた。これが現在の土居川で、 土居(土堤防)を築いたのが名前の由来である。その後、大和川の付け替えで土砂が堆積したため、町の西に新たに作られた 堀が内川である。しっかりと水をたたえて、静かに流れている堀はなかなか風情があって、桜の頃には「さらによし」なんだと思う。  次に向かったのがザビエル公園である。天文19(1550)年に堺に来たイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルを手厚くもてなした

豪商・日比屋了慶の屋敷跡につくられた公園である。昭和24(1949)年に、ザビエル来航400年を記念して「ザビエル公園」と命名

されたとのことである。わずかに色づいた公園をよそに、われわれは菅原神社、堺刃物伝統産業館をみて、妙國寺に向かった。

次に向かったのがザビエル公園である。天文19(1550)年に堺に来たイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルを手厚くもてなした

豪商・日比屋了慶の屋敷跡につくられた公園である。昭和24(1949)年に、ザビエル来航400年を記念して「ザビエル公園」と命名

されたとのことである。わずかに色づいた公園をよそに、われわれは菅原神社、堺刃物伝統産業館をみて、妙國寺に向かった。

わざわざ靴を脱いで建物の中に入ったのだが、カメラ撮影は元々禁止であった。「堺事件」で土佐藩士11名が切腹した場所である。 慶応4(1968)年に、堺港に上陸したフランス軍艦兵士と土佐藩士の殺傷事件があった。 「Wikipedia」による凄惨な切腹の詳細を紹介してみよう。 「フランス公使は20名の切腹を要求し、事件に関わった29名の者が現在の大阪府大阪市西区にある土佐稲荷神社で籤を引いて 切腹する者を決めた。2月23日(3月16日)、大阪裁判所の宣告により堺の妙国寺で土佐藩士20人の刑の執行が行われた。 切腹の場で藩士達は自らの腸を掴み出し、居並ぶフランス水兵に次々と投げつけるという行為を行った。 その凄惨さに、立ち会っていたフランス軍艦長デュプティ=トゥアール(Dupetit-Thouars)は、 (フランス人の被害者数と同じ)11人が切腹したところで外国局判事五代才助に中止を要請し、結果として9人が助命された。 一説に、暮色四辺にたちこめ、ついに日暮れるに至り、軍艦長は帰途における襲撃を恐れたからであるという。 本人の日誌によれば、侍への同情も感じながら、この形での処刑はフランス側が望むように戒めになるところか、 逆に侍が英雄視されると理解し、中断させたそうである。」  八百源来弘堂という和菓子のお店に立ち寄った。堺は茶の湯の生まれた町なので、和菓子のお店があってもいい。ここでは

極上のニッキを使った肉桂餅が有名だそうで、2個だけ買って帰った。ニッキの香りが控えめで、まことにきめ細かい口当たりが

さわやかなお菓子であった。「かん袋」というお店が有名で、(このイベントの後)元気があれば立ち寄る予定もあったが、

方向が逆でもあり、今回は諦めた。あはは‥いずれ、行く予定である。

八百源来弘堂という和菓子のお店に立ち寄った。堺は茶の湯の生まれた町なので、和菓子のお店があってもいい。ここでは

極上のニッキを使った肉桂餅が有名だそうで、2個だけ買って帰った。ニッキの香りが控えめで、まことにきめ細かい口当たりが

さわやかなお菓子であった。「かん袋」というお店が有名で、(このイベントの後)元気があれば立ち寄る予定もあったが、

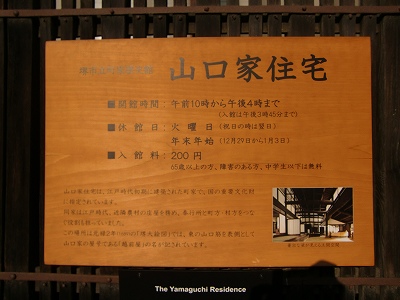

方向が逆でもあり、今回は諦めた。あはは‥いずれ、行く予定である。 あまり興味はなかったけれど、まともに写っていたので載せました。「山口家住宅」である。

慶長20(1615)年、大坂夏の陣により堺が全焼した直後に建てられ、数少ない江戸初期の町家として昭和41(1966)年に国の重要文化財に

指定された。江戸時代の堺衆は「京の着倒れ、大坂の食い倒れ、堺の建て倒れ」といわれるほど建物に贅を凝らしたが、山口家はその証し

といえる。

あまり興味はなかったけれど、まともに写っていたので載せました。「山口家住宅」である。

慶長20(1615)年、大坂夏の陣により堺が全焼した直後に建てられ、数少ない江戸初期の町家として昭和41(1966)年に国の重要文化財に

指定された。江戸時代の堺衆は「京の着倒れ、大坂の食い倒れ、堺の建て倒れ」といわれるほど建物に贅を凝らしたが、山口家はその証し

といえる。

このあと向かったのが、「水野鍛錬所」である。「鉄砲鍛冶屋敷」が非公開なだけに、ここが一番の見所であった。 明治5(1872)年創業。明治時代からの鍛錬工房がある。戦後まもなくの法隆寺大改修のさいに、300年に一度かけかえられる国宝五重塔 九輪の「魔よけ鎌」を鋳造して奉納した。実際に手に持つことができた。奥の工房まで入って説明を受けた。 一番大きな包丁を見せられ、「何に使うと思いますか?」と尋ねられて、すぐさま「鯨」と答えたら正解だった。 こんなときは、もっと違った迷答が出せればよかったのかも。すべての写真がピンボケだったので、ネットで見直すことにする。  「薫主堂」は江戸時代の建物。創業明治20(1887)年で、120年以上になる天然香料を使った手作り線香の店である。店主は2002年に

堺市の「堺ものづくりマイスター」に選ばれたとのこと。

「薫主堂」は江戸時代の建物。創業明治20(1887)年で、120年以上になる天然香料を使った手作り線香の店である。店主は2002年に

堺市の「堺ものづくりマイスター」に選ばれたとのこと。

阪堺線「高須神社」駅。大阪側の阪堺電車は通勤に使っていたのでお馴染みだったが、堺市側を使うのは初めてだった。まとめて200円 というのが素晴らしい。地図中の赤い色の駅が「高須神社」駅で、上町線を右端まで進めば終点は「天王寺駅前」駅である。ここまで 25分だった。南海本線の「七道」駅まで歩くという方法もあったが、近道を選んで正解だった。

|