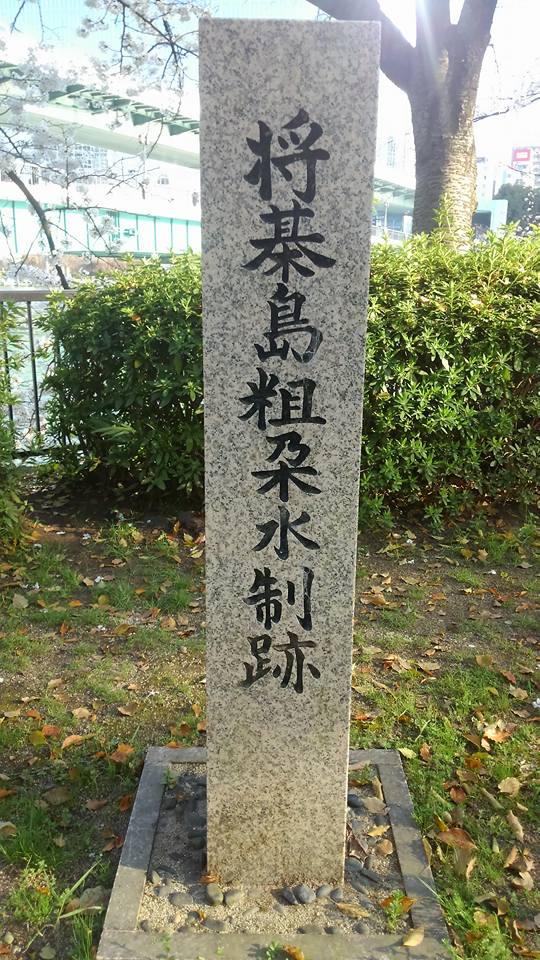

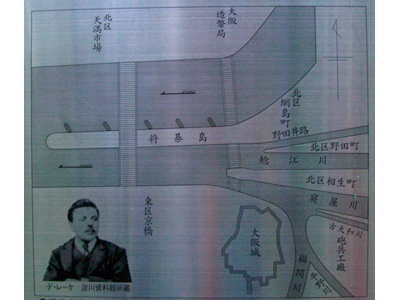

| 大川さくらクルーズ 2018年3月27日 クルーズ船 (水上バス) は25分間、マシな写真は3枚だけです。今日、満開を宣言したのですが、5分咲きあるいは7分咲きくらいに感じました。期待が大きかっただけに、不満なり。これなら歩いた方がマシ‥なんて思い上がりでしょうか?     右岸からの眺め。右岸のサクラは逆光のため写りが悪く、全て抹消してしまいました。  船から降りて、歩いています。天神橋から眺めたものです。  南天満公園内を歩いています。花見客は、ほんのちょっとだけです。次の土日は人であふれることでしょう。  南天満公園内にある石碑には「天満子守唄」「天満青物市場跡」「淀川三十石舟唄碑」があります。この碑は「しょうぎじま そだ すいせい あと」と読みます。すぐ隣に、案内板が立っています。  案内板はなかなか興味深いものなので、その全文を紹介してみます。 「将棊島は、淀川の水が寝屋川・鯰江川に逆流して水害を引き起こすのを防ぐために、三つの河川の合流点の網島から天満橋を越えて236間(約430m)余り下流まで築かれた隔流堤で、幅7間(約13m)あった。淀川治水のため、明治6年(1873年)に来日したオランダ人技師デ・レーケ、エッシェル、ティッセンの3人は、その翌年、将棊島地先にオランダ式の粗朶沈床による水制工を実施した。これは木の枝を束ね、組み合わせたものに石を詰め、河岸から河の中央に向かって設置された突起物で、水の勢いを弱め、護岸に効果があった。この工法はケレップ水制とも呼ばれ、現在でも城北公園北側の淀川左岸にその名残を留める。デ・レーケは来日してから29年間、大阪にとどまり、淀川の治水と大阪湾の建設に尽力した。」 ここに造られたオランダ式の粗朶水制と淀川の湾処(わんど)が同じものだったようです。 人工的に造られた将棊島は天満橋(地図・左の橋)を超えていたようです。なお、地図・右の橋は川崎橋、備前島橋、京橋を連続させたもののようです。 ちなみに、鯰江川及びその北に見える細い川ともに、現在は埋め立てられてしまいました。網島町辺りが元の備前島で石田三成の屋敷があったり、家康軍が大阪城に向けて大砲をぶっ放したところのはずです。「心中天の網島」の心中があったところでもありますね。行ったことがあるのに、大長寺の名が思い出せなくて困りましたが、帰宅してから復習しました。ボケ防止のためでございます。 |